某社交平台因一则“无遮挡”视频引发广泛热议,网友们纷纷讨论内容尺度与平台监管之间的平衡问题。这一事件不仅让人关注到网络内容的多样性,也引发了对社会风气和道德标准的深思。

内容尺度与社会责任在数字媒体迅速发展的背景下,各类内容层出不穷。许多网友认为,“无遮挡”视频虽然吸引眼球,但其所传达的信息可能会对青少年产生负面影响。一位用户评论道:“这种内容应该受到限制,因为它可能误导年轻人,让他们对身体和性有错误的认知。”另一位网友则表示:“成年人有权选择观看什么,不应被过度监管。”

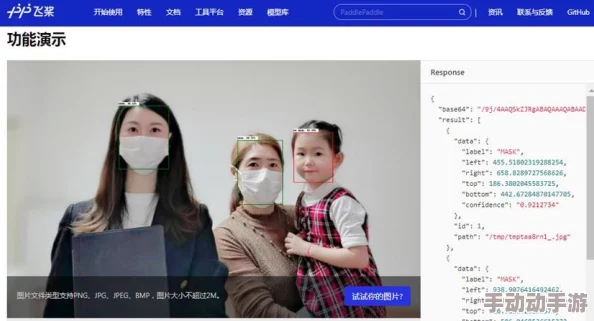

根据《网络信息内容生态治理规定》,各大平台需承担起相应的社会责任,对发布的内容进行审核。然而,在实际操作中,如何界定“适宜”和“不适宜”的边界却成为一个难题。研究表明,过于严格或宽松的监管都可能导致不同程度的问题。例如,一些学者指出,如果平台对于敏感话题采取回避态度,反而会使得这些话题更加神秘化,从而激发更多人的好奇心。

平台监管与用户自由在这场关于“无遮挡”视频争论中,有人提到了用户自由的重要性。有观点认为,互联网是一个开放的平台,每个人都有权利表达自己的想法和创作。如果因为一些个别案例就全面加强监管,会损害整个社区的活力。一名博主写道:“我们需要的是更好的教育,而不是简单粗暴地删除所有相关内容。”

然而,这种看法也遭到了一些反驳。有评论指出,自由并不意味着无序。在缺乏有效管理时,一些极端或低俗的视频容易传播,这不仅影响了观众的价值观,也给社会带来了潜在风险。因此,在保障用户自由与维护公共秩序之间找到平衡显得尤为重要。

社会影响及未来展望这一事件不仅仅是一次简单的视频争议,更是对当今社会文化现象的一次深刻反思。随着社交媒体的发展,人们获取信息、交流思想变得愈加便捷,但随之而来的也是各种挑战。如何在保护言论自由和维护公共利益之间取得平衡,是每个平台都必须面对的问题。

从长远来看,加强公众教育、提升媒介素养将是解决此类问题的重要途径。一些专家建议,通过开展相关课程,提高青少年的辨识能力,使他们能够理性看待网络上的各种信息。同时,各大平台也应积极探索建立更为科学合理的审核机制,以确保既能满足用户需求,又能维护良好的网络环境。

以下几个问题值得进一步探讨:

如何定义“适宜”和“不适宜”的边界?